皆さまこんにちは

先日福島県いわき市にありますポリテクセンターいわき様にて消防用設備(主に自動火災報知設備の内容)に関わる離職者訓練(2025年度上期)を実施させていただきました。

これまではポリテクセンター茨城様にて離職者訓練を実施していましたが、今回はポリテクセンターいわき様にて初めて実施しましたので、その内容の一部をご紹介したいと思います。

いわき市にて初の離職者訓練

ポリテクセンターいわき 本館

今回は福島県いわき市にありますポリテクセンターいわき様で初となる離職者訓練(就職活動中の方が受講する職業訓練)を実施しますが、実はこのポリテクセンターいわき様は以前に在職者訓練(今仕事をしている方が受講する職業訓練)で2日間お伺いしていましたので、現場には行ったことがあります。

ポリテクセンターいわき様での在職者訓練の様子は以下のリンクから確認できます

この在職者訓練は2日間でしたが、今回の離職者訓練は9日間という長丁場になるので群馬と福島を数回往復することになります。

ちょっと距離はありますが新幹線や飛行機を使用せずに車で移動できる距離ですので車で往復しました。

離職者訓練(消防用設備)の内容

今回の消防用設備に関わる離職者訓練は9日間あり、1日〜3日は消防用設備の基本を学び、4日〜6日は消防用設備の設計を学び、7日〜9日は消防用設備の施工を行います。

消防用設備の基本は主に

- 消防法とその関係法令

- 消防設備士について

- 自動火災報知設備の設置が必要な条件

- 自動火災報知設備に使用される各種機器の構造や機能

これらのことをテキストを使って学んでいきます。

訓練生は消防用設備はおろか自動火災報知設備も知らない、または触ったこともない方が多いので、まずは消防用設備とはどんなものなのか、自動火災報知設備の仕組みとはどんなものなのかということから学びを深めていきます。

次に設計については

- 火災感知器の設置基準

- 非常ベルや非常ボタン(発信機)の設置基準

- 火災が発生したエリアの設定方法(警戒区域という)

- 条件を基に平面図に火災感知器を設計する

これらについて学びます。

この基本と設計をしっこりと学ぶことで消防設備士という国家資格を取得することも可能になるので、訓練生もしっかりと訓練に望んでくれました。

ここまではいわゆる座学で学びますが、最後の施工は実際に自動火災報知設備の機器を配線で繋ぎ合わせて作動させてみるという訓練なので、施工専用の教室を使って行います。

消防用設備の施工訓練

これまでに学んできた基本と設計の内容を基に、実際に自動火災報知設備を設置して、火災感知器を作動させたり、非常ボタンを押して非常ベルを鳴らしてみる訓練になります。

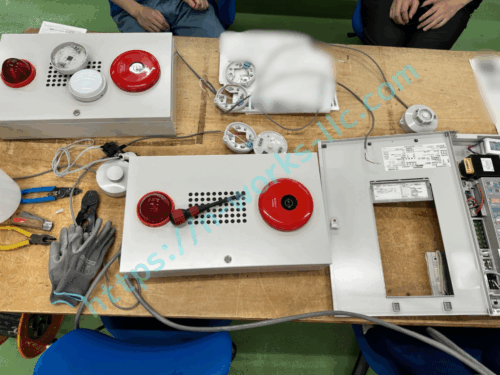

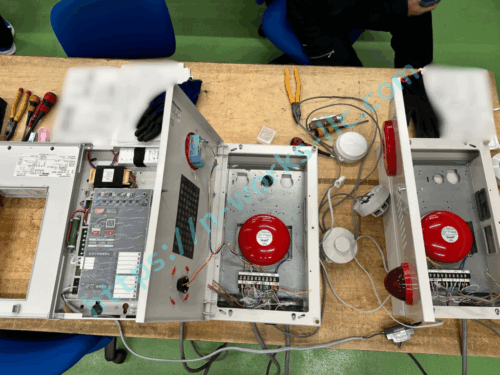

いきなり機器を設置したり配線を接続するのは難しいので、まずは配線の準備(被覆の剥き方や接続の方法)から学んでいき、その後に机の上で配線を接続する訓練を行いました。

今回は訓練生を3つのグループに分けてグループ単位で施工を行なってもらいました。

卓上にて機器接続訓練 A班

卓上にて機器接続の訓練 B班

卓上にて機器接続の訓練 C班

訓練生も最初は少し戸惑いましたが、これまで電気工事の訓練でこういった配線の加工や機器の接続はやったことがあるのですぐにみなさん慣れていきました。

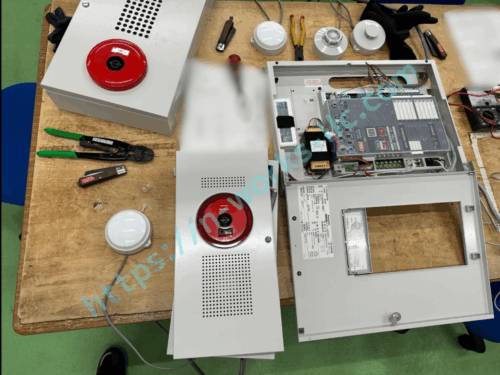

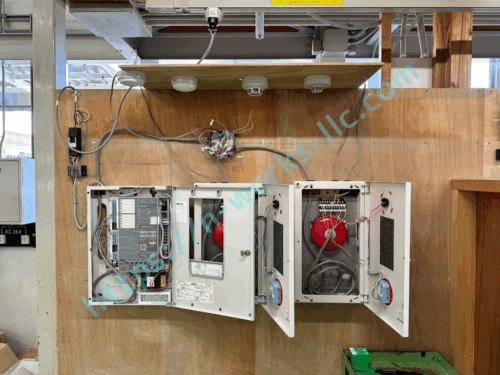

卓上での接続訓練が終わったらいよいよ電工板(機器を取り付けるための木の板のこと)に自動火災報知設備の機器を取り付ける最後の訓練を行います。

電工板

写真の電工板に各グループごとに機器を取り付けて配線を接続していきます。

一回卓上で接続の訓練をやっているのでみなさん作業の進みがとても早くて驚きました!

機器の取り付けと配線の接続が終わったら各種試験を行い、火災感知器や非常ベルが指定の動きをするか確認し、問題なければ次の課題へと進みます。

電工板への施工訓練 A班

電工板への施工訓練 B班

電工板への施工訓練 C班

各グループきれいに施工できたのでとても素晴らしい訓練になりました。

また非常ボタンを押しまくって非常ベルを鳴らしまくる楽しい施工訓練はこれで終了となりました。

施工訓練は立って行うので体は疲れますが、普段触る機会がない自動火災報知設備にいっぱい触れることができてみなさん楽しんでいただけたと思います。

最後に

9日間にもおよぶ消防用設備の訓練を通して、訓練生の方には普段触ることはおろか気にもしない消防用設備のことを学んでいただきとても興味を持っていただけたのではないでしょうか?

数名の訓練生は「消防設備士の資格取得にチャレンジする!」という方や、「消防設備士になって仕事をしてみたい」とおっしゃる方もいて、今回の訓練を担当させていただいてとても良かったです。

コメント